编者的话:年少时,总有很多天马行空的梦。但当一张志愿表放在面前,当身边充斥着关于“热门专业”“高薪职业”的讨论时,内心的热爱是否仍能穿破迷雾,照亮前路?这个升学季,我们邀请了几位在专业选择上有独到想法的年轻人,听一听来自他们心底的声音,那是他们对人生价值的“从心”定义。

曹博闻(上海视觉艺术学院2025级新生)

我和文物保护与修复的缘分,起始于一次偶然的参观。在上海博物馆的展厅里,当我的目光掠过那些历经数百年风霜却依旧墨色如新的书画、触碰到展柜玻璃外凝结着时光包浆的青铜器时,一种跨越时空的震撼直击心底。那些文物不仅是历史的载体,更藏着无数修复师的匠心——正是他们以精湛技艺填补裂痕、复原色彩,让残缺的文明得以完整呈现。这份“让时光永驻”的力量,悄然在我心中播下了向往的种子。

在中考填志愿时,我一眼便看到了上海市信息管理学校的文物保护与修复专业,毫不犹豫地填入第一志愿,并以优异的成绩被录取。

首入实训室的刹那,专业领域的氛围感扑面而来:工作台面泛着经年使用的温润光泽,每一件工具都承载着“修旧如旧”的专业使命。墙面上挂着修复完成的古画、架上按材质分类的桑皮纸与宣纸样本,乃至空气中弥散的浆糊与古纸混合的独特气息,都在诉说着文物修复“可逆性”“最小干预”的专业准则。那一刻,我对这个领域的憧憬具象化为触手可及的责任,心底的热爱也随之沉淀为对专业的敬畏与执着。

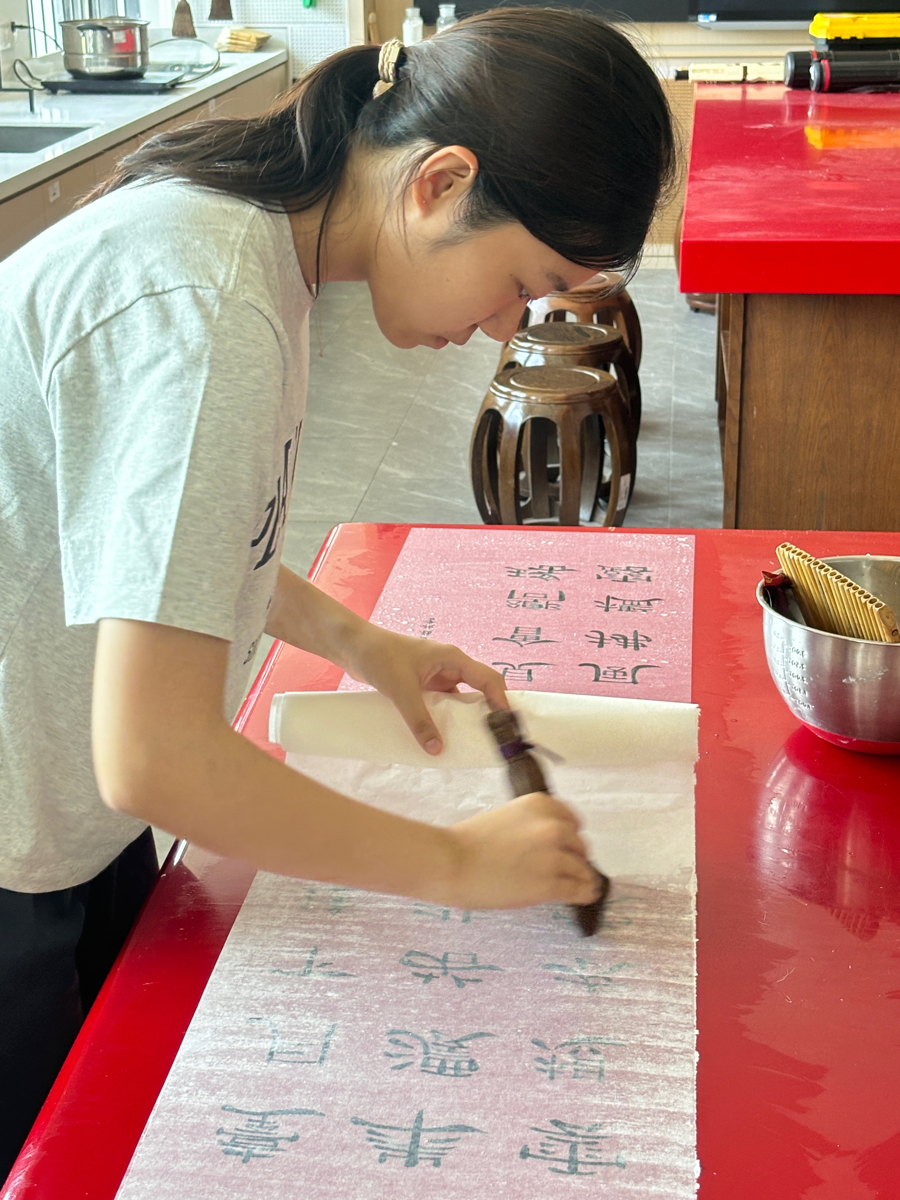

在信息管理学校的三年里,我努力学习各项专业知识,始终以严谨的态度对待每一门专业课。从文物材料学中探究纸张、颜料的化学特性,到古籍修复技艺里练习“金镶玉”装帧的精准裁切,再到书画装裱中掌握“托心”“覆背”的力道分寸,每一个知识点都像修复时的“补纸”,需要反复打磨才能贴合到位。笔记上密密麻麻的批注、实训台上反复练习的残片,都是我与专业对话的印记。作为学生会主席,我更懂得将对专业的热爱转化为凝聚集体的力量。校园开放日、职业体验日、送教进社区等活动中,我总以“小老师”的身份扎根装帧装裱体验区:提前备好桑皮纸、浆糊和鬃刷,从“折页”的精准对齐教起,耐心演示“捶平”时力道的轻重把控。遇到手生的体验者,会握着他们的手感受排笔刷浆的均匀力度,解释“托心”的要义,让大家在亲手完成简易册页的过程中,触摸到传统技艺的温度。

作为学生会主席,我更懂得将对专业的热爱转化为凝聚集体的力量。校园开放日、职业体验日、送教进社区等活动中,我总以“小老师”的身份扎根装帧装裱体验区:提前备好桑皮纸、浆糊和鬃刷,从“折页”的精准对齐教起,耐心演示“捶平”时力道的轻重把控。遇到手生的体验者,会握着他们的手感受排笔刷浆的均匀力度,解释“托心”的要义,让大家在亲手完成简易册页的过程中,触摸到传统技艺的温度。

周末的龙华烈士陵园,总能看到我穿着讲解服的身影。站在史料陈列前,我会为参观者细细讲述文物背后的故事。每次讲解时,我总想起文物修复中“还原真实”的原则——就像修复古籍要保留历史痕迹,讲述历史更要传递最本真的感动。我认为讲解不仅是传承红色记忆,也是在用另一种方式守护“活着的文物”。

今年暑假本该是考完转段、上大学前的玩乐好时机,我却选择走进中华艺术宫典藏部实习。每天的工作从库房巡查开始,对照清单仔细核对书画藏品的保存状态;协助整理近代书画档案,给泛黄的展览记录册做数字化扫描,用无酸纸重新封装散落的手稿;还跟着老师学习藏品出入库流程,练习用软质手套轻托画轴、用专用锦盒规范收纳,确保每一件作品在移动中不受损伤。

我也了解到许多本专业优秀学长学姐的事迹。学长葛青麟深耕陶瓷与青铜器修复领域,积极参与校馆合作项目,更凭借出色的毕业设计叩开上海大学研究生之门;学姐周媛秋因一部文物修复纪录片与专业结缘,7年执着钻研,遍历全国博物馆,以论文填补文保研究空白。他们在文物修复之路上,用专注浇灌热爱,成为我前行路上清晰可见的标杆。他们用专注浇灌热爱,成为我前行路上清晰可见的标杆。

未来,我期待像他们一样,以双手为舟,渡文物过岁月裂痕;更盼以创新为羽翼,把文物承载的故事传递给更多人,让“修旧如旧”的匠心,在新时代成为连接往昔与当下、传承过去与未来的坚固桥梁。

易速宝配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。